青春牡丹灯籠の見どころ

原作は唐十郎による70年代のアングラ演劇『青春牡丹燈籠』である。本作はその「舞台的幻想」をそのままテレビに再現するという極めて稀な試みと言える。

独特の台詞回しや一種の即興的間が、テレビドラマらしからぬアングラ演出美を生き生きと蘇らせている。

幽霊として蘇ったお露は(宮沢りえ)、新三郎に逢瀬を重ねながらも「生と死の狭間」に縛られている。

ドラマは舞台的演出を取り込み、“幽霊演じる俳優の存在感”を際立たせることで、肉体的な空気感と演劇的な虚構を高度に同居させている。

本作では、一つの出来事が、回想と幻想を交錯しながら複数の視点で再生されることで、舞台的手法の「時間の伸縮と反復」が映像で再現されている。

“唐流の記憶の重層”が視覚化され、並行する死と恋がとめどなく響き合う。

脇役陣による群像的洪水

脇には風馬(和泉元彌)、浮世絵師石橋蓮司などが揃い、怪異譚に“観客席的な距離”を示しつつ、その距離感を時に破る即興性をもたらします。典型的な怪談以上に“演技者の息遣い”が前面に出る群像が独特の生々しさを与えている。

音楽と語りの饗宴——舞台を映像に「しかと再現せしむ」

三枝成彰の音楽、三枝健起の演出による劇中劇的語りが、テレビ的空間に“演劇の余韻”を吹き込んだ。

背景音響や間の取り方で、“語り芝居”から“視覚演劇”への美しい移行が果たされた、高度な舞台芸術と言える。

まとめ:演劇とテレビを溶かす「異形の古典怪談」

本作は、舞台的演出と映像演出の共鳴、幽霊と人間、幻想と現実がわからない最前線、脇役群の個性による即興演劇的な熱量、音響・語り・演出に舞台的豊かさの再構築といった要素が合わさることで、単なる怪談ドラマを超え、「テレビにアングラ演劇を持ち込んだ異色の名作」として演劇研究の視点からも強烈な魅力をもつ作品として評価されるだろう。

青春牡丹灯籠のあらすじ

ときは江戸時代。ゴロツキ侍の新三郎が、手違いで武家娘・お露の眉を剃ってしまうことから物語が始まる。新三郎はそれがきっかけで恋心を抱くようになるが、お露の意中の人は芸人の風馬。しかし自らの眉をそり落としてわびようとする新三郎の存在が、お露の中でだんだん大きくなりはじめる。

そんな折、新三郎はお露の叔父の浮世絵師の贋作事件に巻き込まれて投獄。お露はそんな新三郎を愛するようになるが、新三郎が入獄中、彼に心を寄せる男の嫉妬で殺されてしまう。死んでも思いを断ち切れないお露は幽霊となり、何も知らない新三郎のもとを訪れ、逢瀬を重ねる。しかししょせん生きる世界が違ってしまった二人。新三郎の正気が失われるという悲しい現実は避けられなかった。見るに見かねたお露は、愛ゆえに別れを決意する。

青春牡丹灯籠を観るには??

こちらもどうぞ

青春牡丹灯籠はこんな人におすすめ

- 演劇的語りや即興的演出が好きな人

- 古典怪談が舞台的手法で蘇るドラマを観たい人

- 舞台演劇とテレビ映像の融合に興味がある研究者・ファン

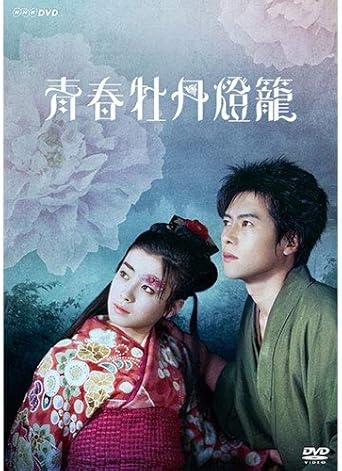

青春牡丹灯籠のキャスト

青春牡丹灯籠のスタッフ

作:唐十郎

音楽:三枝成彰

演出:三枝健起

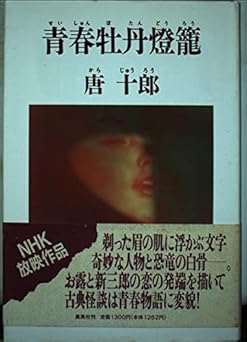

青春牡丹灯籠の原作(唐十郎)

新三郎が恋し、守ったお露はすでにこの世にいない。いや、骨がある。新三郎の握り出した骨が…。剃った眉の肌に浮かぶ文字、奇妙な人物と恐竜の白骨。古典怪談が青春物語に変貌する初の時代小説。